Ciao, sono Davide Piacenza, giornalista freelance, e questa è Culture Wars, che per una complicata congiuntura storica si trova a parlare di guerre culturali mentre là fuori c’è una guerra militare, “vera”, con uccisioni e persone costrette ad abbandonare le proprie vite e i propri cari.

Una di queste persone si chiama Lena, in arte @bravebirdie, ed è l’illustratrice ucraina che ha realizzato il disegno che vedi qui sopra. Sta bene, ma spero che possa stare meglio molto presto, in un Paese senza carri armati, missili e morte.

Iniziamo.

Putinianman in Chicago

In questa attualità balorda sospinta dagli incomprensibili venti della storia, accadono cose su cui si possono imbastire discorsi interessanti, o – per come la vedo io – direttamente centrali. È il caso di una lettera fatta circolare in questi giorni dagli studenti dell’Università di Chicago.

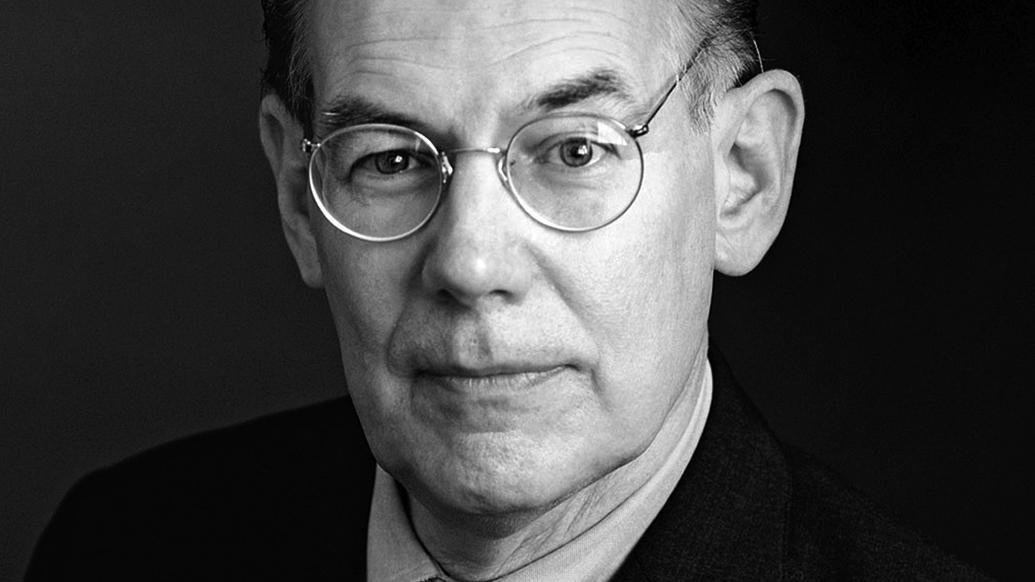

La missiva (che trovi qui) accusa John Mearsheimer – importante studioso statunitense di relazioni internazionali, che insegna a Chicago dal 1982 – di «putinismo» e «ideologia anti-ucraina».

In una lezione tenuta nell’ateneo nel 2015 e postata su YouTube, Mearsheimer delinea la sua prospettiva sui fatti dell’Ucraina (si parla delle proteste di Maidan e della cacciata del presidente filo-russo Viktor Yanukovich). È una prospettiva fortemente critica nei confronti dell’occidente, e che vede – come da titolo – «colpe» soprattutto occidentali nello sviluppo della crisi a Kiev, e specificatamente nella volontà degli Stati Uniti e dei suoi alleati europei di «togliere l’Ucraina dall’orbita sovietica e incorporarla in quella occidentale».

È anche una prospettiva di cui Mearsheimer non ha mai fatto mistero: anche recentemente, con l’inizio dell’invasione russa, l’hanno intervistato testate prestigiose come il New Yorker, e lui non ha cambiato idea: «Penso che tutti i problemi in questo caso siano iniziati davvero nell'aprile 2008, al vertice della Nato a Bucarest», diceva mentre Putin marciava su Kiev.

Per queste posizioni, gli studenti di Chicago hanno chiesto all’università, nell’ordine:

- Una «comunicazione al pubblico» dell’ammontare e la fonte di tutti i contributi economici di origine russa ricevuti dal professore;

- Una «dichiarazione chiara» di Mearsheimer sulla sua attuale posizione riguardante l’aggressione russa in Ucraina;

- Una dichiarazione da parte della comunità universitaria in senso lato circa il fatto che non ammette «ideologia anti-ucraina» nel campus.

Chi mi segue su un qualsiasi social sa che le mie posizioni sul tema sono agli antipodi da quelle del professor Mearsheimer: con tutte le sue pecche e i suoi errori in questo e altri teatri di guerra, non credo che la prima colpa di quanto sta accadendo vada ricercata nella strategia Nato. Eppure mi ci vuole poco per trovare lunare l’accusa di «propagazione del putinismo» a un accademico che sta semplicemente facendo il suo lavoro, e non necessariamente dietro sovvenzioni economiche del Cremlino.

Tagliamo la testa al proverbiale toro: non trovo fondamentale prendere il goniometro e misurare quanto questo caso possa aspirare alla definizione aurea e tanto in voga di cancellazione. Trovo però che possa aiutarci a definire meglio le nostre posizioni e la nostra prospettiva su questi temi, a vedere se invertendo l’ordine degli addendi il risultato non cambia.

Ora che la causa malintesa e usata come una clava sul malcapitato di turno non ha una connotazione “inclusiva" – e dunque che chi obietta sul modus operandi non dovrebbe, almeno in teoria, dover camminare sulle uova per non passare per anti-inclusivo – siamo ancora convinti che in queste dinamiche precipitate di richiesta di abiura everything's OK?

Perché guarda: ovviamente gli studenti hanno diritto di manifestare il loro dissenso (e ci mancherebbe), e lo fanno da parecchio tempo prima della comparsa della cosiddetta cancel culture nei nostri discorsi. Ma quando nella mente del suo frequentatore medio il campus universitario diventa un luogo che ha l’obbligo di asetticità e regolare disinfezione da ogni opinione dissonante, anche la più innocua (può e deve non piacere agli ucraini o a chi la pensa come il sottoscritto, ma non credo che la teoria di Mearsheimer abbia ucciso qualcuno), penso esista un problema che riguarda i centri di eccellenza dell’istruzione, nonché la visione del mondo che stimolano e l’apertura al diverso di chi vi viene formato.

Senza contare che il tutto succede mentre la Filarmonica di Cardiff annulla un concerto di Čajkovskij perché «in questo momento sarebbe inopportuno», Netflix parcheggia la sua trasposizione di Anna Karenina di Tolstoj, scrittori occidentali comunicano in favore di like che non cederanno i diritti pattuiti a incolpevoli editori russi, e nel mondo essere nato in Russia, più che una colpa, è diventato un’opportunità da sfruttare per operazioni di marketing ed esibizioni di virtù.

Ci sono problemi più grandi? Ah, ci mancherebbe: su Kiev piovono bombe da due settimane. È sempre tutto relativo. Però penserei anche a queste cose, diciamo: la proprietà commutativa riserva meraviglie, a volte.

La debater suscettibile

Sempre rimanendo nei campus americani, terra d’elezione di tanti discorsi che affrontiamo qui e che ci riguardano più di quanto pensiamo, pochi giorni fa il New York Times ha pubblicato un articolo d’opinione su cui negli Stati Uniti non hanno ancora finito di scornarsi: l’ha scritto Emma Camp, una laureanda dell’Università della Virginia, e si intitola «I Came to College Eager to Debate. I Found Self-Censorship Instead» (non penso serva tradurre, ma comunque: «Sono venuta al college per discutere, invece ho trovato l’autocensura»).

Intercettato il bailamme che ha scatenato sul Twitter statunitense (puoi cercare «New York Times op-ed», vedere per credere), aprendo l’articolo per leggerlo mi aspettavo di trovare qualcosa di incendiario, profondamente reazionario o almeno vergognosamente inopportuno – non dico ai livelli del famigerato editoriale a firma del senatore trumpiano Tom Cotton sul mandare l’esercito contro le manifestazioni di Black Lives Matter, ma una cosa terribile.

Invece no: nel suo intervento, Camp dice di aver trovato nel campus un terreno poco fertile per la discussione, e di essersi sentita a disagio di fronte a compagni di corso e amici che hanno reagito con distacco o aperta ostilità alle sue posizioni politiche, non allineate a quelle più condivise dal resto del corpo studentesco. Beh, succede.

L’autrice fa alcuni esempi di questi posizionamenti: dice di aver visto un amico socchiudere la porta della sua stanza del dormitorio quando lei ha citato una lezione universitaria in difesa di Thomas Jefferson, oggi sotto accusa per aver avuto schiavi pur condannando pubblicamente la schiavitù; racconta di aver visto una classe «arrabbiarsi» quando ha detto che anche una donna non indiana può criticare il sati, il rituale storico induista che prevedeva l’immolazione della moglie sulla pira funeraria del marito deceduto; riporta come un’amica abbia vissuto un’esperienza «che mi ha fatto venir voglia di non frequentare più la lezione» quando una professoressa del corso di sessismo nei media e il suo uditorio hanno preso male una sua obiezione al considerare Captain Marvel un film femminista.

Scrive Emma Camp:

Essere criticata, anche fortemente, durante una discussione difficile non mi preoccupa. Abbiamo bisogno di più aule con dibattiti energici, non di meno. Ma quando la critica si trasforma in public shaming, soffoca l'apprendimento.

Mi sembrano parole condivisibili, ancorché quasi banali: chi direbbe mai che un’università in cui la discussione di alcuni temi sociali è tabù è un luogo a cui aspirare? Eppure nel Twitter-mondo del 2022 l’op-ed di Camp è stato accolto come una specie di prefazione acritica al Mein Kampf. Centinaia di utenti hanno sottolineato che la giovane donna collabora con l’organizzazione pro «libertà di espressione» accademica Fire – con sostegno economico di provenienza conservatrice, ma che comunque a prima vista non pare fare il gioco dei cattivi – e col sito Reason; alcuni redattori del New York Times hanno partecipato a conversazioni in cui ci si chiede perché il New York Times «pubblica stupidi laureandi del college»; qualcuno è rimasto totalmente serio spiegando che scegliere una foto con una statua di Jefferson a corredo del pezzo è un segnale cripto-nazista; infine, pressoché tutti i critici hanno ironizzato su come la vittima di «auto-censura» è finita a condividere il suo punto di vista sul più grande giornale del mondo. Ironic, isn’t it?

Parto da quest’ultima obiezione, perdonami, perché mi sembra veramente una cazzata, e una di quelle che la dicono lunga sulla raffinatezza dei ragionamenti diffusi anche fra le élite culturali di oggi: se l’autrice avesse scritto quelle cose sul giornalino universitario sarebbe stata più coerente? O la sostanza delle cose che dice sarebbe cambiata? Quando il New York Times pubblica un articolo di opinione di una persona che fa parte di una minoranza marginalizzata (non è il caso di Camp, ovviamente), la prima cosa che penso non è: toh, questo/a fa tanto il/la discriminato/a, e intanto eccotelo sul Times! Ma che, davvero?

Beh, andiamo oltre: credo che né io e né te ci troviamo nella posizione di stabilire la buona fede di questa studentessa: è sincera? Ha ricostruito fedelmente i casi che cita? Davvero le sue posizioni sono solo legittimamente moderate o conservatrici, e non, che so, borderline trumpiane? Non è che fra 5 o 6 anni la suddetta finirà su Fox News?

Tutto può essere, ma questo hic et nunc al momento non rileva. A me pare enormemente più rilevante che tantissimi abbiano dato per scontato senza passare dal via, con uno di quegli automatismi algoritmici eloquenti, di trovarsi davanti a una bigot, a una che stava chiedendo a gran voce di, che so, poter discriminare le persone nere o trans, chiagnendo e fottendo perché non riusciva a farlo. Un articolo sostanzialmente innocuo, e persino scontato nel suo messaggio, ha generato una polarizzazione da fine del mondo, tanto che alcuni degli stessi dipendenti del giornale che l’ha pubblicato non solo ne hanno preso velocemente le distanze, ma l’hanno attaccato con veemenza.

Si può anche sostenere che il contributo della laureanda sia viziato e politicamente malevolo, ma bisognerebbe almeno provarlo (io ho cercato altri interventi dell’autrice e francamente non ho trovato richiami da elmi con le corna). O più legittimamente, si può affermare che la sua esperienza soggettiva di studentessa a disagio in mezzo a compagni che la pensano diversamente da lei non sia per forza indicativa di un clima culturale più ampio e deleterio. Ma se (sottolineo: se) le sue posizioni sono ricevibili e semplicemente più sfumate di altre – perché non esiste solo inclusivo e xenofobo sullo spettro, per fortuna – essere buoni e sensibili implica anche non blastarle su Twitter come se fossero le ultime volontà di Satana.

Molti temi del commento di Camp ricorrono da tempo in bocca a scriventi e parlanti di provenienze, formazioni e identità (personali e politiche) diverse: il clima di timore fomentato dall’onnipresente Panopticon dei social media, lo spirito di corpo che sfocia nell’intolleranza maxima, il conformismo prescrittivo sempre più spinto nel campus. Inquadrarli senza farsi venire il minimo dubbio è comodo e può anche rivelarsi giusto, ma è un disservizio al pensiero critico e alla nostra intelligenza.

Non è meglio cercare di parlare del merito dei nodi del contendere, invece di passare le giornate a segnalarsi e scomunicarsi sulle pregiudiziali?

Altre news dal fronte

- Avrete sentito che quella vera sagoma del patriarca ortodosso russo Kirill, braccio destro del putinismo, ha detto che la «guerra» (ma non si era detto che bisognava chiamarla «operazione militare speciale»? Sbattilo in carcere, Vlad) in Ucraina è una «lotta metafisica» tra i potenti Paesi occidentali votati alle «sfilate gay» e la Russia, ultima resistenza di fronte a queste «imposizioni forzate di un peccato condannato dalla legge divina». È un’uscita a cui giustamente rispondiamo a pernacchie, ma che nasconde i legami pericolosi e i tic apologetici di certi ultraconservatori occidentali verso il regime russo, scrive Cathy Young;

- Sandra Newman è una scrittrice di Boston che per mestiere scrive romanzi le cui trame si basano su what if improbabili: ne I cieli (Ponte alle Grazie), per esempio, racconta la storia di una donna che viaggia indietro nel tempo e ha una relazione con William Shakespeare. Nel suo prossimo libro, ha immaginato un mondo in cui «all’improvviso tutte le persone con un cromosoma Y scompaiono misteriosamente», e all’inizio tutto fila via liscio, senonché (cito ancora dal suo tweet) «il libro parla di donne che non riescono a lasciar andare gli uomini che hanno perso e dedicano le loro vite a riaverli». Sì, ok, sto già sbadigliando anche io. La cosa interessante, però, è che questa innocua presentazione di un innocuo libro ha garantito alla scrittrice un’assurda polemica, coi soliti toni misurati e non violenti [irony mode: ON], basate su tonanti e alte accuse di aver «cancellato le esistenze» delle persone trans (da sinistra) e degli uomini (da destra): insulti, shitstorm, tweet di anni prima di Newman riportati alla luce, le solite cose. Tutto per beh, un’opera di fantasia che nessuno (o quasi: non voglio essere malaugurante) leggerà. Alla fine Newman ha dovuto precisare che nel suo mondo ipotetico le persone trans esistono.

Also, just to say: The book is set in a world like ours, not a world where trans people don't exist. Trans people totally exist and matter in this book.

— Sandra Newman (@sannewman) March 5, 2022