Insomma, sì, avrai notato: oltreoceano abbiamo (conoscendo sommariamente le idee della maggior parte dei lettori di questa newsletter) perso, anche abbastanza male. Donald Trump, invece, ha trionfato e a gennaio diventerà il quarantasettesimo presidente degli Stati Uniti d’America.

Avendo avuto un periodo particolarmente impegnato sotto il profilo lavorativo, mi sono limitato a sparuti commenti sull’accaduto: quello più corposo (che comunque non è nient’affatto corposo) l’ho postato su Instagram la mattina del 6 novembre. Ne riporto un pezzetto di seguito.

Già da ieri qualcuno diceva che forse questo attivismo liberaldemocratico e personalizzato da social, tolte eccezioni meritevoli, era strutturalmente una stampella di una polarizzazione che avrebbe infine fatto il gioco del più bravo a falsificare, ridurre a slogan e rendere una gara di rappresentazioni simboliche; già da ieri si diceva che i latinoamericani (o almeno una buonissima parte di) rifiutavano il linguaggio inclusivo di “Latinx” proveniente da Harvard, e che forse quindi non era il caso di spiegargli che sotto sotto erano dei suprematisti bianchi; già da ieri la fantomatica «ideologia woke», al di là dei calcoli di Trump e dei deliri editoriali di Rampini, era un tema tedioso ma vero e su cui si sarebbe votato, pur nella sua lisergicità imprevedibile di scoiattoli e cucine a gas e tutti gli altri fatti casuali resi dardi della propaganda reazionaria.

Perdona l’autocitazione, ma mi serviva per introdurre un tema che mi sembra ancora al centro del discorso fra i commentatori left-of-center (posto di seguito l’esempio di una persona che leggo abitualmente per prendere le mosse da qui).

Kamala Harris si ritirò prima delle primarie, nel 2019, sesta nei sondaggi. Per 4 anni ha fatto la vice invisibile di un presidente in declino, con l'inflazione più alta del secolo. Chiamata in extremis a rimpiazzarlo senza criticarlo, ha perso.

— Lorenzo Zamponi (@masaccio_) November 18, 2024

Ma la colpa è del "woke". Ok.

In sostanza, molti osservatori stanno dicendo: come è possibile che il cosiddetto wokismo – come sempre, vorrei disporre di altri termini per parlare di queste cose, ma va bene – sia un fattore che ha pesato all’Election Day, quando Kamala Harris ha fatto una (breve) campagna elettorale tutta all’inseguimento dei moderati, tutto fuorché identitaria e completamente lontana dalla ricerca del consenso delle frange-e-meno-frange più di sinistra? Come può essere “colpa del woke”, se nell’orbita woke semmai era entrato Joe Biden nel 2020, dopo le manifestazioni di Black Lives Matter?

Qualche giorno fa Francesco Costa del Post ha inviato una puntata della newsletter del suo giornale intitolata semplicemente «Perché ha vinto», in cui ha scritto, tra le altre cose:

L’allontanamento della classe operaia dal Partito Democratico non è mai dipeso in modo decisivo dalle questioni economiche ma da quelle culturali. Negli ultimi quattro anni il Partito Democratico ha assunto posizioni magari giuste [...] ma di certo radicalmente impopolari su moltissime questioni non economiche: si è californizzato, dal momento che la sua proposta politica è stata elaborata sempre di più dai gruppi di attivisti e dai ricchi finanziatori di cui sopra – bianchi, laureati, di città – e sempre meno dalla sua base e dalla classe operaia.

Ogni forma di contrasto all’immigrazione irregolare è diventata quindi tabù [...]. A chiunque obiettasse è stato dato del razzista. Il sostegno ai diritti delle persone trans è diventato il rifiuto dell’esistenza stessa del sesso biologico e l'incapacità di rispondere alla domanda "chi è una donna?". A chiunque obiettasse è stato dato del transfobico. [...] La depenalizzazione delle sostanze è diventata grande tolleranza per spaccio e consumo indiscriminato (la storia di San Francisco in questo è esemplare di molte altre).

Questo intervento, almeno dal mio piccolo osservatorio, è stato subissato di critiche da parte di chi invece pensa che Harris abbia perso perché non abbastanza di sinistra, e che i simboli culturali non siano stati il proverbiale ago della bilancia in questa tornata culturale.

Premetto che penso che queste persone si sbaglino, e che invece Costa – pur con una serie di precisazioni che vorrei fare sul contenuto della sua trattazione, a partire dalla frase sul «sesso biologico» e dalla parte sull’aborto – sia onto something, come dicono gli americani, cioè ci abbia visto giusto. E, d’altronde, non è certo l’unico editorialista specializzato a vederla in questi termini (poi, negli Usa come in Italia, ci sono quelli che da giorni si stanno togliendo sassolini dalle scarpe per prendersela coi loro bersagli preferiti: ma questo è un altro discorso).

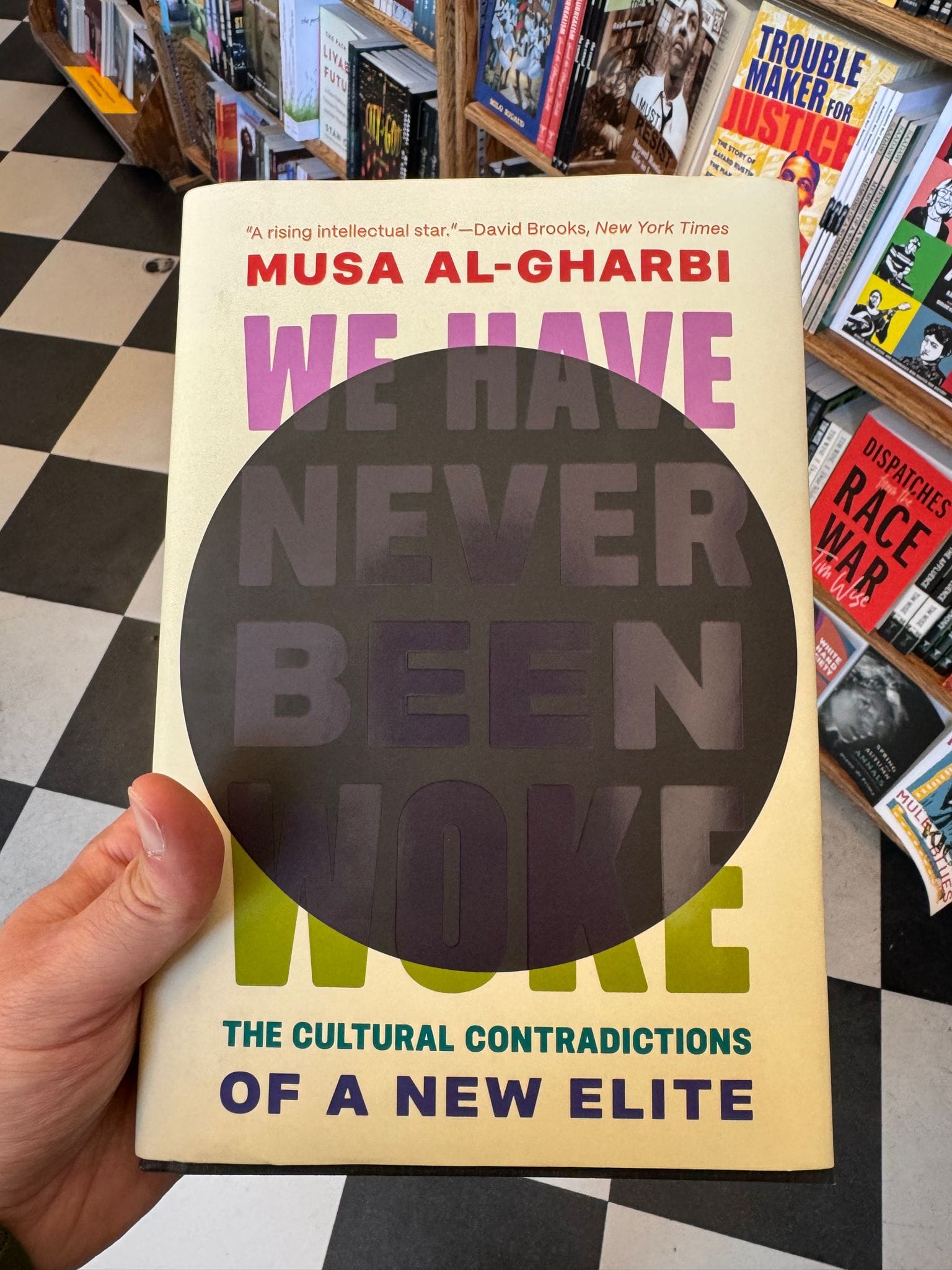

A San Francisco – che per inciso è davvero una città alla deriva: ci sono stato quindici giorni fa, e se di per sé migliaia di persone in situazioni medico-sanitarie insostenibili che dormono, mangiano e defecano per strada (tranne, ma tu pensa, nei quartieri dei ricchi) non ti fanno effetto, considera che la cosa è direttamente sostenuta, in chiaro senso ideologico, dall’amministrazione Democratica locale – ho messo le mani su un saggio di nuova uscita sul mercato americano. Questo:

Musa Al-Gharbi, il sociologo autore di We Have Never Been Woke (Princeton University Press), cita Pierre Bourdieu per introdurre il concetto di capitalista simbolico, cioè l’appartenente a un’élite che custodisce il capitale culturale contemporaneo, e sostiene che i capitalisti simbolici di oggi usano largamente un’incarnazione superficiale ma inflessibile dei temi della giustizia sociale come metodo di cooptazione e influenza.

Il cosiddetto wokismo, anzitutto un’emanazione di campus della costa con rette annuali di decine di migliaia di dollari e un codice di riconoscimento intra-elitario, alle urne secondo Al-Gharbi non può che infrangersi sullo scoglio della realtà assai differente delle persone comuni, anche quando viene da portavoce privilegiati con identità diverse dal maschio bianco cis-etero:

La volontà e gli interessi espressi dalle élite provenienti da gruppi storicamente emarginati e svantaggiati sono spesso significativamente e dimostrabilmente fuori sincrono con quelli della maggior parte delle popolazioni che pretendono di rappresentare.

Sono osservazioni che tornano anche nel lavoro del filosofo di origine nigeriana Olúfẹ́mi Táíwò, che cito spesso e continuo a trovare illuminante. Secondo Al-Gharbi, invece, «non siamo mai stati woke» perché nessuno ha – nemmeno nella patria d’elezione della wokeness, gli Stati Uniti – mai calato quel set di idee nella vita quotidiana della maggioranza (e non intende la maggioranza bianca e cisgender: intende ogni maggioranza), perché la preoccupazione di questi anni è stata principalmente, se non esclusivamente, quella di posizionarsi in modo strategico nella competizione intra-élite.

Anche l’esempio di Latinx, per quanto si possa considerare marginale, in questa cornice è di importanza rivelatoria: a poche ore dal voto Marcel Roman, un assistant professor di Harvard, ha pubblicato una ricerca che documentava come i latinoamericani si fossero spostati verso destra in modo misurabile anche per la diffusione del termine gender inclusive, cioè un’invenzione di portavoce ricchi ed elitari che i Latinos non hanno mai dato segno di apprezzare.

Sì, certo, Kamala Harris non ha affatto puntato le fiches della sua campagna elettorale sulle identity politics, su Latinx, sull’uso corretto dei pronomi per le persone transgender e via discorrendo. Ma alle primarie del 2020, quando il clima politico era diverso, era stata invece una dichiarata sostenitrice di alcuni di questi temi (ancora nel 2022 in determinati contesti si presentava dichiarando i suoi pronomi, con tutto quel che ne conseguiva in termini di sfruttamento della propaganda avversaria).

In politica l’immagine associata a un certo gruppo dirigente non si lava via con una secchiata d'acqua fresca: sì, sono passati quattro anni dall’insediamento di un’amministrazione che corteggiava – in modo opportunistico, s’intende – il woke, ma non possiamo pretendere che nel frattempo la gente comune se ne sia dimenticata (anche perché tanti strateghi al servizio di demagoghi intolleranti lavorano giorno e notte perché non se ne dimentichi mai).

I discorsi non in sintonia con la società media permangono molto più a lungo della loro effettiva dismissione politica (o volete dirmi che oggi, come corpo elettorale, valuteremmo eventuali candidature di Matteo Renzi in modo scevro da pregiudizi, per dire?). Secondo sondaggi affidabili, negli Stati Uniti prima delle elezioni Kamala Harris era vista troppo a sinistra molto più di quanto Trump fosse visto troppo a destra.

È per questo che non si può confinare in due battute il versante dei conflitti culturali nel fare il calcolo di cosa è andato storto alle urne. Non «ha stato il woke», no: tanti elettori hanno votato Trump perché con lui “si stava bene” (leggi: non c’erano gli effetti dell’inflazione), e il piano economico e materiale rimane il primo da considerare nella valutazione olistica del voto. Ma questo non significa che il resto sia liquidabile in una caricatura auto-assolutoria, qualcosa che suona come un: dite quel che volete, ma è impossibile che ci siamo sbagliati.

Alexandria Ocasio-Cortez – che non è certo un’estremista, ma è una politica navigata e brillante che per un periodo è salita sul carro del capitalismo simbolico – ha appena rimosso dalla sua bio su X i pronomi (per questioni di spazio, dice lei) non perché sia diventata transfobica, immagino, ma per questioni connesse al consenso di determinati marker e codici comunicativi visti come elitari e impopolari.

Trump ha speso milioni – milioni – di dollari negli Stati in bilico in inserzioni politiche multicanale che pestavano in maniera ossessiva sul presunto estremismo di Harris (a un certo punto ha assicurato che la sua sfidante avrebbe reso woke l’esercito, giuro), e ha fatto comparsate in pressoché ogni podcast e web show della manosphere antifemminista radicalizzata online.

Alcune trovate di comunicazione elettorale in questo contesto hanno funzionato così bene da aver stupito lo stesso entourage di Trump: è il caso di «Kamala is for they/them, President Trump is for you», su cui il presidente eletto ha puntato fortissimo – anche, soprattutto, negli Stati contesi – dopo averne registrato i primi risultati strabilianti.

La destra – e questa destra, che sarà pleonastico ricordarlo, ma è tra le peggiori, se non la peggiore, che l’America ricordi – ha preso voti anche in posti dove la sinistra governa incontestata da anni: a New York, nella stessa California.

Insomma: per carattere e inclinazione non sono uno che apprezza le analisi della sconfitta, in linea generale. Ma qui credo ci sia abbastanza per mettersi a farne una il più possibile onesta e ragionata. Nonché, beh, senza sconti, come si dice.

Per esempio: che i discorsi intorno alle persone transgender – vittime di una propaganda infame e di un sistema mediatico che le ha rese il frattale di ogni altra contrapposizione sotto steroidi di questi tempi – non godano di ampio consenso in seno all’opinione pubblica non è un buon motivo per chiedere o proporre di arretrare sui loro diritti e sulla loro affermazione sociale, e ci mancherebbe. Ma, nel contempo, lo stato dei fatti non può nemmeno essere un dato nascosto, distorto o ignorato. Bisogna trovare il modo di disinnescare il trumpismo, l’intolleranza, la destra, senza chiudersi in bolle che sanno solo darsi ragione a vicenda, cooptarsi per perpetuare il loro dominio simbolico e sentirsi migliori. L’eterna gara a chi si dimostra più intransigente, ottuso ed efficace nel proprio cortiletto privilegiato è una gara in cui perdono tutti.

Perché ancora troppo spesso – e persino dopo una batosta chiara come quella del 5 novembre – da una parte e dall’altra dell’Atlantico sappiamo solo rassicurarci parlando della nostra ragione. Il punto è che avere ragione non ci salverà: dobbiamo anche saper convincere gli altri.

Altre news dal fronte

- Qui, intanto, un’intervista allo stesso Musa Al-Gharbi, autore di cui secondo me continueremo a sentire parlare;

- Contrordine: Bluesky non è nato per rimpiazzare Twitter, diceva lo stesso Bluesky;

- Gender divide: una sedicenne americana racconta al New York Times del suo terrore per la vittoria di Trump, mentre i suoi compagni di classe maschi ne sono felici.