Eccoci, sono Davide Piacenza e questa è la mia newsletter Culture Wars, giunta alla sua dodicesima (di già?) edizione.

Siamo ormai a una manciata di iscritti da quota 1000, un risultato a cui non speravo di arrivare in soli due mesi, e di cui ringrazio te e le dozzine di persone che mi supportano con segnalazioni, commenti, complimenti e soprattutto condivisioni di storie personali: ho scoperto un mondo fatto dei vissuti e delle provenienze più varie, e sono lusingato (oltre che, devo dire, responsabilizzato) dal poter parlare a un uditorio già così vario.

Siccome ci sono tanti nuovi arrivati, due parole sullo spirito e la “mission” – direbbe un pubblicitario milanese scarso – che animano questa newsletter: qui si raccontano le “culture wars”, un termine-ombrello di cui è difficile definire il perimetro, ma riassumibile in: gli incontri/scontri fra norme e sensibilità sociali agli antipodi, causati da società e tecnologie in rapida (e caotica) evoluzione, e che spesso finiscono sui media in modo fuorviante. Lo si fa senza un’incrollabile affiliazione settaria da difendere a ogni costo (ovvero: senza le proverbiali fette di salame sugli occhi), senza verità in tasca, senza doppi standard.

La mia prospettiva è quella di un progressista di orientamento universalista (si parva licet, ehm, quella di un Barack Obama, per fare un esempio pratico), ma qui cerco di analizzare i temi del momento con la ponderatezza e l’ampiezza di voci che si devono alle cose complesse e importanti. Certo, per qualcuno – pochi, per fortuna – risulterà sempre più confortevole e a suo modo rassicurante leggere “disamine” che ricalcano le “discussioni” che vanno in scena su Twitter. Cioè cose tipo:

«La petizione sullo schwa è merda fascista, e chi la sostiene un reazionario. Punto!» (14255 like, dopamina a mille)

«Chi vuole lo schwa vuole la morte della lingua e sarà spazzato via dalla storia. Vergognatevi!» (32859 like, dopamina idem)

Come suonano bene, eh?

No, mi spiace per la dopamina: a me un mondo così non piace. Capisco che trovare un’unica “parte”, magari ideologicamente definita con religiosa precisione, a cui attribuire ogni male possa rivelarsi più comodo, ma purtroppo e per fortuna la realtà è un’altra cosa: là fuori non ci sono solo incel e femministe intersezionali e suprematisti bianchi e terf e influencer inclusivi, eccetera. E non solo: sarebbe bello se nell’epoca degli shistorm capillari le accuse di transfobia colpissero solo i transfobi, tanto per dirne una, ma – surprise! – le piattaforme social non funzionano così.

Senza contare – ed è un altro punto dirimente – che non tutti quelli che non la pensano come noi sono mostri che mettono a repentaglio il pianeta: non lo sono tanti cinquanta-sessanta-settantenni, a partire dai miei genitori (i quali pur non conoscendo lo schwa si taglierebbero un braccio prima di mancare di rispetto a chicchessia), e non lo sono le moltissime persone comuni che hanno prospettive da persone comuni, e come tali spesso lontane dalla piena comprensione di questi temi. Questo macro-insieme non va preso a schiaffi digitali, ma semmai coinvolto in un discorso che possa iniziare a far suo. Nell’interesse di tutti.

Se è possibile – e secondo me lo è – trovare un minimo terreno di incontro fra le maggioranze che non passano la loro quotidianità a insultarsi a squadre su Twitter, nel mio piccolissimo continuerò volentieri a provarci. Limitarsi a definire un Cattivo onnipervasivo e valutare di conseguenza la realtà con l’uso di un ossessivo bilancino – come se in fondo si trattasse di un gioco a punti – è un modus operandi che rasenta la follia e fa danni.

Tutto questo, ovviamente, traslato nel campo politico non significa che non esiste un’alt right più immediatamente pericolosa di una «alt left», cosa che è nei fatti e non va persa di vista, ma si devono valutare tutti i fenomeni degli anni che stiamo vivendo, non solo quelli che ci rimboccano le calde copertine di una cosmogonia sempre più manichea. Per tutto il resto ci sono gli algoritmi e le camere dell’eco, che lascio volentieri a chi ne abusa.

*mic drop*

“Mamma, ho visto un elfo di carnagione scura”

Il 2 settembre debutterà su Prime Video Il Signore degli anelli: Gli anelli del potere, attesissimo – e costosissimo – prequel di Amazon della saga fantasy più popolare della storia: nei giorni scorsi Vanity Fair ha anticipato alcune immagini della nuova produzione, di cui poi il mondo ha visto il primo teaser trailer durante il Super Bowl.

Tra le novità della serie, ambientata qualche migliaio di anni prima dei film che tutti abbiamo visto vent’anni fa, durante la Seconda Era, ce ne sono alcune all’insegna della diversity: l’attore portoricano Ismael Cruz Córdova interpreta Arondir, il primo elfo di colore rappresentato dalla saga; il comico britannico Lenny Henry un pelopiedi, antenato degli hobbit, e la connazionale Sophia Nomvete è Disa, principessa dei nani (sia Henry che Nomvete sono neri).

Nemmeno a dirlo, l’innocente novità ha fatto discutere: la sempre vispa stampa italiana, a rimorchio – seppure in versione telefono senza fili – di quella populista anglofona, ha raccontato in ogni salsa un «omaggio all’ormai onnipresente politically correct» (il Fatto Quotidiano), ma anche alcuni fan hanno considerato le scelte di casting una sorta di tradimento del contesto medieval-scandinavo originario della saga tolkieniana (vale la pena sentire il commento in merito dello youtuber comico Fatal Jay, che dà qualche spunto di riflessione – in sostanza: ci vede una virata verso un universo à la Game of Thrones – e viene da una persona nera). Poco sorprendentemente, la questione ha anche attirato diversi strali da parte di cripto-razzisti che hanno imbracciato le tastiere per condannare la svolta “politically-correct” di un’opera di fantasia: uh, gravissimo.

La lettura “socio-politica” di Tolkien, in ogni caso, non è una notizia di questi giorni. Gli esperti si interrogano da decenni sulle chiavi di interpretazione del Signore degli anelli: per alcuni sarebbe la quintessenza di visioni bigotte e razziste della società, esemplificate dalla divisione Ovest-Est su un piano valoriale (occidente buono/oriente assai meno buono) e dall’alterità incarnata dagli orchi (mostri dagli occhi a mandorla e dalla carnagione scura); altri ricordano che Tolkien si è speso in prima persona per denunciare le teorie della razza del nazismo, dando peraltro del «dannato piccolo ignorante» allo stesso Hitler.

Citando la docente Dimitra Fimi, dal suo gran bell’articolo appena linkato:

L'ideologia è una cosa potente e il suo ruolo nella letteratura è complicato. Ci sono autori che scrivono con un'agenda sociale o politica. E ci sono autori che non lo fanno, ma la loro visione del mondo, le loro convinzioni e i loro valori sono impliciti nei testi che producono. Credo che i pregiudizi razziali di Tolkien siano impliciti nella Terra di Mezzo, ma i suoi valori – amicizia, amicizia, altruismo, coraggio, tra molti altri – sono espliciti, il che crea un mondo complesso e più interessante.

La produttrice esecutiva della serie, Lindsey Weber, si è giustificata spiegando: «Ci sembrava naturale che un adattamento dell’opera di J.R.R. Tolkien riflettesse l’aspetto che ha il mondo. Tolkien è per tutti. Le sue storie riguardano razze fittizie che danno il loro meglio quando lasciano l’isolamento delle loro culture e uniscono le forze».

Non riesco a darle torto. E a maggior ragione dopo aver letto sul Guardian l’autrice sierraleonese Namina Forna che racconta la sua infanzia di bambina innamorata del Signore degli anelli che non riesce a trovare una saga fantastica che racconti il mistero magico dell’Africa, un continente ridotto – negli Stati Uniti del suo approdo di migrante – al ritratto monodimensionale dell’oppressione razziale (eppure, scrive Forna, «l’essere neri era molto di più che lottare»).

Dall’Inghilterra vittoriana di Tolkien il mondo è decisamente cambiato, e non pare così ardito immaginare che l’allargamento del cast sia in realtà perfettamente in linea con lo spirito originario dell’opera. E d’altronde, come ha detto a Vanity Fair la tolkienologa Mariana Rios Maldonado: «Era ovvio che ci sarebbero state resistenze, ma la domanda è: da chi? Chi sono queste persone che si sentono così minacciate o disgustate dall'idea che un elfo sia nero o latino o asiatico?».

Vita d’Adele

La scorsa settimana si è parlato parecchio di un commento fatto alla premiazione dei Brit Awards da Adele. La celebre cantante britannica, nel discorso di accettazione del nuovo premio «Artist of the Year» (che da questa edizione ha rimpiazzato i precedenti «Best Male» e «Best Female Artist»), ha detto:

Capisco perché il nome di questo premio è cambiato, ma amo davvero essere una donna ed essere un'artista donna. Lo adoro!

Poi sono successe due cose strane: la prima è che qualche folle ci ha visto un discorso transfobico, e quindi teso a escludere le persone trans (perché? Buona domanda, a cui non so rispondere). La seconda, più grave, è che alcuni tabloid e media conservatori hanno ripreso queste reazioni, oggettivamente limitate nel numero a qualche rimbambito che passa troppo tempo su Twitter, e ci hanno costruito un caso: quello di Adele accusata di transfobia dalla comunità Lgbt tutta (il New York Post è riuscito persino nel capolavoro di indicare fra le critiche più feroci ricevute da Adele un tweet volutamente ironico).

Nemmeno a dirlo, i sempre attenti giornali italiani ci si sono buttati a pesce: «Adele sotto attacco perché ama “davvero essere una donna”. L’accusa principale che le viene mossa? Transfobia» (Il Fatto Quotidiano); «Adele attaccata per la frase detta ai Brit Awards» (Corriere della Sera); «Il discorso ai Brit Awards scatena il dibattito transfobico» (Repubblica).

Così si fabbrica una non-notizia: si prende un tema divisivo, non si verifica come si sono svolti realmente i fatti (o, peggio, si verifica e si chiude un occhio, diciamo) e si crea il titolo clickbait. I commenti di due o tre persone – di cui almeno una sarcastica – presi per dittatura del politicamente corretto™ da un gruppo più ampio, a sua volta accusato di fare discorsi d’odio da un gruppo avversario. È il trionfo dell’infosfera come “realtà alternativa”, in cui volendo si può passare la vita a darsi addosso sulla base del nulla cosmico.

Un consiglio? Evitiamolo.

Altre news dal fronte

- Ringrazio il lettore Dario P., che ha segnalato questo caso interessante che riguarda un professore di giurisprudenza alla University of Illinois Chicago: Jason Kilborn si è visto sospeso dal suo ateneo perché in un test di procedura civile sottoposto alla sua classe si citava un caso di discriminazione lavorativa ai danni di una donna afroamericana. Nel testo, in precedenza sottoposto agli studenti in questa forma per più di un decennio, si leggeva: «[...] chiamandola “n____” e “b____” (espressioni oscene dirette agli afroamericani e alle donne)». I due epiteti erano scritti così, non li ho censurati io qui: prima lettera e trattini. E, ovviamente, il contesto era quello di una casistica giurisprudenziale da insegnare agli aspiranti avvocati, dunque di quanto più lontano dal razzismo esista. Eppure i corsi di Kilborn sono stati sospesi dopo proteste di parte del corpo studentesco e un pronunciamento ufficiale dell’università: bella forza. Il professore ha commentato l’incredibile vicenda al Chicago Tribune dicendo: «Se non riusciamo nemmeno a tirare fuori una versione rispettosamente abbreviata di una parola che compare nel contesto della discriminazione sul lavoro, allora quali sono i confini?»;

- Black Lives Matter – l’organizzazione al vertice del movimento, si intende, che si chiama Black Lives Matter Global Network Foundation – sta vivendo un periodo difficile: dopo aver rimandato il termine entro cui dovrà chiarire che fine hanno fatto i 60 milioni di dollari che ha ricevuto in donazioni, ora – ha rivelato il quotidiano conservatore Washington Examiner – ha accolto a bordo due ex colonnelli del clintonismo: l’avvocato Marc Elias e Minyon Moore, direttrice degli affari politici della Casa Bianca di Bill Clinton negli anni Novanta. Moore, che ora siede nel board della BLM Global Network Foundation, oggi è presidente una società di lobbying che protegge gli interessi di aziende di estrazione di gas naturale e cliniche private, e sta anche lavorando con Lyft e Uber per ostacolare la sindacalizzazione dei driver in Massachusetts. Come si diceva? La realtà è complessa;

- Sempre rimanendo negli Stati Uniti, in California San Francisco ha votato a grande maggioranza per rimuovere tutti e tre i membri eleggibili del board dell’istruzione cittadina, tra cui la presidente Gabriela López e il suo vice Faauuga Moliga. Sui media nazionali – dato che il consiglio scolastico si era distinto per alcune iniziative non propriamente condivise, come l’aver tentato invano di ribattezzare scuole pubbliche intitolate a Lincoln e Washington per i legami delle due figure storiche con lo schiavismo – la notizia si è immediatamente tinta di ah, un’altra sconfitta della wokeness! In realtà, ha scritto Clara Jeffery sul sito progressista Mother Jones, la questione aveva molto più a che vedere con un’obiezione più antica: i genitori erano stufi di avere a che fare con inetti, le cui imprese sono andate ben oltre la querelle sul nome di Lincoln. Quando si fanno processi faziosi, occhio agli imputati costruiti ad arte;

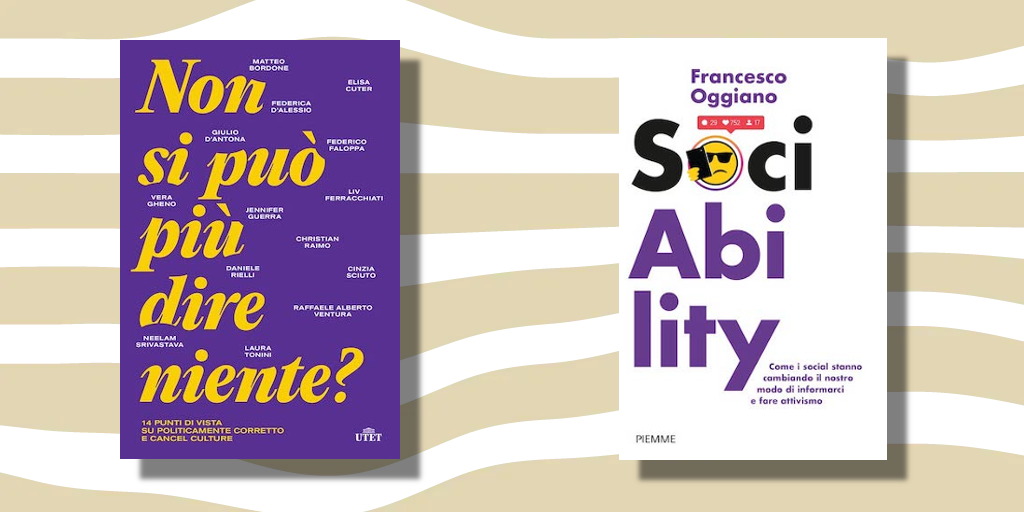

- Consigli per gli acquisti: la prima settimana di marzo usciranno due libri interessanti, che parlano di tanti argomenti di cui trattiamo anche in questa newsletter, con le voci di gente brava: Non si può più dire niente? (Utet), un incontro tra 14 autori e autrici in disaccordo fra loro «contro la polarizzazione» (ci sono, tra gli altri, Raffaele Alberto Ventura, Jennifer Guerra, Elisa Cuter, Matteo Bordone e Laura Tonini) e Sociability (Piemme), del prode Francesco Oggiano, «un libro per capire meglio come funzionano i social, e soprattutto come funzioniamo noi dentro i social».