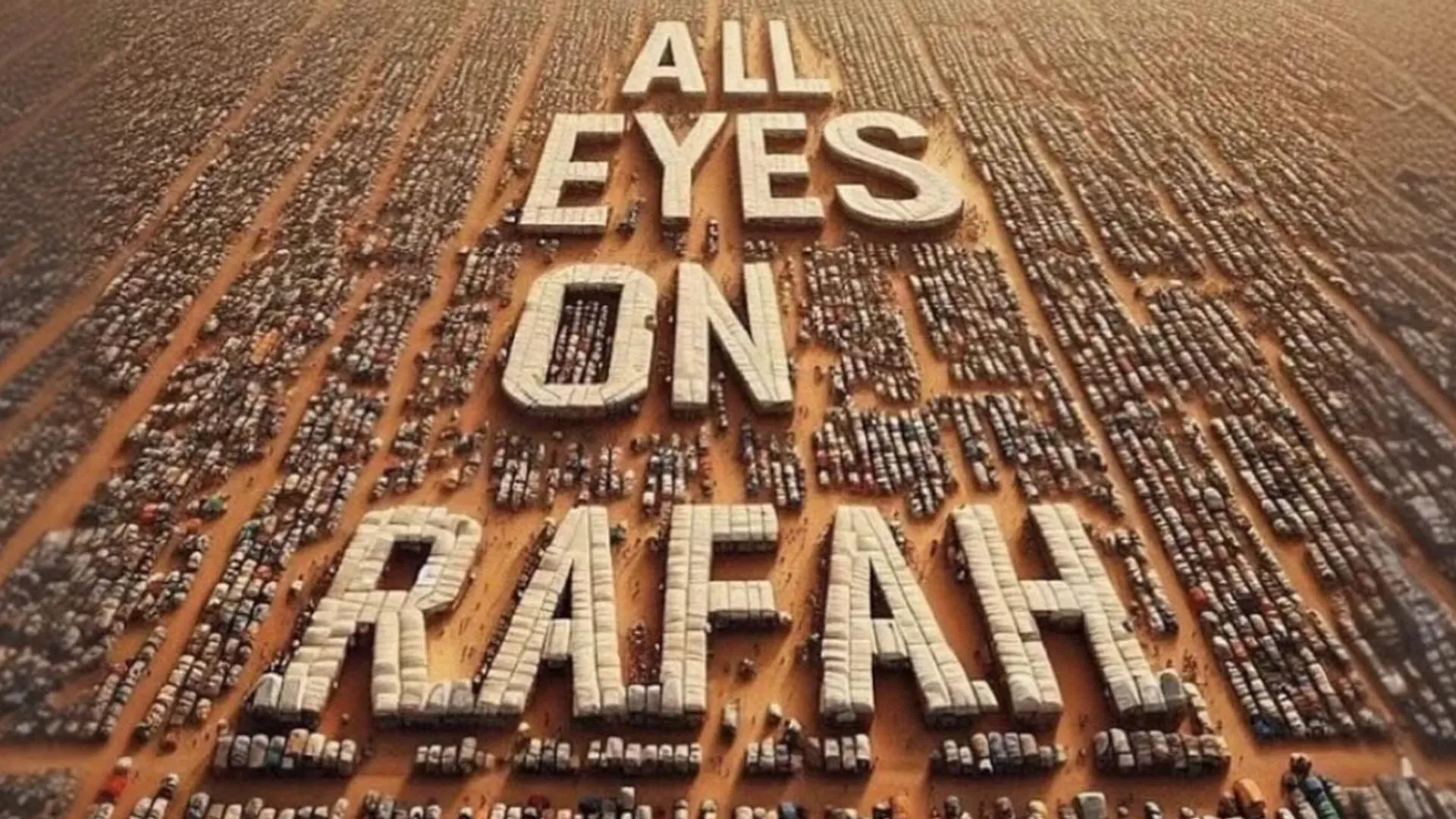

A meno che tu non viva in un capanno su una luna di Urano, avrai visto o partecipato a un trend che in questi giorni si è preso Instagram: la condivisione virale di un’immagine realizzata con un’IA generativa che mostra una tendopoli in cui gli alloggi di fortuna, visti dall’alto, si allineano per comporre le parole «All Eyes on Rafah», il teatro di probabili crimini di guerra di Israele ai danni dei civili palestinesi inermi sfollati in questa città.

L’immaginetta è stata pensata come uno stratagemma per portare i riflettori dell’opinione pubblica mondiale a occuparsi maggiormente della crisi umanitaria in corso al confine tra Palestina ed Egitto, e per, come si dice, dare un segnale massiccio di opposizione alle violenze dell’offensiva israeliana.

Un intento giusto, e numericamente raggiunto: mentre scrivo l’immagine è già arrivata a 45 milioni di repost, che si traducono in una visibilità impressionante. Ma, come ogni fenomeno che ha nelle piattaforme digitali il suo teatro di svolgimento, All Eyes on Rafah è rapidamente finito al centro di critiche, scontri e commentari che hanno spostato l’oggetto dalla sostanza alla forma.

La prima obiezione che gli è stata mossa è quella che il sempre ottimo Daniele Zinni ha sintetizzato benissimo – e col suo consueto stile – in questo meme:

Zinni fa riferimento a una delle campagne di mobilitazione pubblica a mezzo social media più famose dell’ultimo decennio di viralità. Nel 2012 una sconosciuta ong californiana pubblicò su YouTube un breve documentario su un sanguinario leader militare ugandese, Joseph Kony: si intitolava, appunto, Kony 2012.

Il video fu il primo a superare le 100 milioni di visualizzazioni sulla piattaforma, e una delle prime vere mobilitazioni virali dell’era social: arrivò, in un modo o nell’altro, a centinaia di milioni di persone nel mondo, e fruttò all’associazione decine di milioni di dollari di donazioni.

Il contenuto però venne presto accusato di essere impreciso, fuorviante (com’era, si scoprì poi, accaduto con altro materiale prodotto dalla ong in questione, Invisible Children) e di fatto controproducente. Un sequel del documentario, pubblicato a breve distanza dal primo, non ottenne nemmeno una frazione della frazione del palcoscenico che si era ritagliato il primo. La vicenda ebbe un peso smodato sulla salute mentale del regista del video – nonché cofondatore dell’associazione – Jason Russell, che diede in escandescenze in pubblico e finì in una clinica psichiatrica.

Da Kony 2012 il mondo è cambiato, e anche i social. Quello che accade a Rafah, già al centro delle cronache degli ultimi sette mesi e di un’importante quota di attivismo dentro e fuori dai social, non si può certo accostare a un oscuro signore della guerra di cui nessuno aveva mai sentito parlare prima.

Ma è vero che qualcosa in comune, le due vicende, ce l’hanno: a partire dal rischio di limitare la nostra partecipazione a un gesto di appartenenza simbolico, che si dice efficace perché aumenta l’attenzione ma di fatto, se non è inserito in direttrici più ampie, non esce dai confini del trend virale del momento.

L’anno dopo la vicenda di Kony l’Unicef, anticipando di almeno dieci anni discorsi che non abbiamo ancora iniziato ad affrontare come si deve, diffuse alcuni spot pubblicitari che avevano come filo conduttore uno slogan semplice e incontestabile: «I mi piace non salvano vite. I soldi sì».

Intendiamoci: su numeri come quelli di All Eyes on Rafah, non ho certezze granitiche. Centinaia di milioni di persone che, volente o nolente, vengono richiamate a un brutale eccidio in corso sono una cosa buona, non c’è dubbio. È un segnale politico? In molti sensi sì: ma se la leadership israeliana, il governo Netanyahu e l’IDF non si sono fermati di fronte alla richiesta di mandati d’arresto della Corte penale internazionale, a milioni di persone scese in piazza per i palestinesi in ogni parte del mondo e a una varietà di condanne internazionali, perché dovrebbero farlo per un’immaginetta con una scritta?

Voglio dire: nel 2024, siamo davvero ancora così ingenui da pensare che la viralità di un contenuto fuggevole sia condizione sufficiente per «tenere alta l’attenzione»? Come si fa a misurare l’impatto di una storia Instagram – magari schiacciata tra una foto del gatto e un selfie al ristorante – su una situazione di una tale urgenza? Non rischiamo (come, questo sì, accadeva già ai tempi di Kony) di chiudere frettolosamente la questione col benessere fittizio e l’assoluzione morale istantanea di un gesto simbolico? Di, insomma, condividere i nostri occhi su Rafah e tornarcene compiaciuti alla macchinetta del caffè?

Ma questi potrebbero essere ricami, fisime da studiosi delle dinamiche delle piattaforme. Va bene. Quel che mi rende pessimista tuttavia, personalmente, è anzitutto registrare dove sono davvero, i nostri occhi: perché i discorsi su Rafah in queste ore mi sembrano essere stati soppiantati da quelli sull’immagine che compone la parola «Rafah»: il fronte dei pro, il fronte dei contro, le trincee lungo le camere dell’eco, i quote-tweet, gli screenshot, le liste di chi ha condiviso e chi no, gli attacchi ai famosi e meno famosi. Eccetera.

Prendi questo tweet, che pare aver incontrato il favore di quasi diecimila utenti:

mi sta per scoppiare una vena pic.twitter.com/EBb9ynjFcj

— vals; 🍉 (@piccoliboati_) May 28, 2024

È aberrante che una campagna su crimini e violenze ai danni di persone innocenti diventi l’occasione per sferrare un gancio al primo che passa, colpevole soltanto di non essere aggiornato sul contenuto delle condivisioni che vede su Instagram. Se l’intento dell’immagine – come hanno sostenuto in molti – è arrivare a sensibilizzare «fuori dai social», perché quando ci riesce talvolta iniziamo a scaldarci, impazienti di mostrare con sprezzo al nostro pubblico l’inanità del tizio a caso di turno?

Una risposta, anzi un triste sospetto, ce l’ho. Perché spesso entrare nella tana del coniglio della modificazione comportamentale che sta alla radice dell’assiduità socialmediale non è un atto neutro: significa mettere l’io narrante davanti alla storia, arrivando a sfumare inconsapevolmente i confini tra l’una e l’altra. Perpetuare dinamiche di polarizzazione e allontanamento dal dato di realtà originario – che, nel caso dei social odierni, sono dinamiche costitutive del mezzo – non può far bene ad alcuna causa.

Detto questo, e per concludere: hai condiviso All Eyes on Rafah? Per quanto mi riguarda non hai fatto nulla di male, anzi. Bravo/a. Ma non illuderti che fare la tua parte per avere un effetto concreto, anche soltanto cumulativo, possa fermarsi lì, ecco. Convivere con un po’ più di sensi di colpa per la nostra impotenza, in un mondo che ci piega a logiche comunicative del marketing e annacqua ogni pensiero trasformativo in pose da influencer, potrebbe non essere una cosa cattiva.

Qui, se hai modo e voglia, puoi donare qualcosa ai profughi palestinesi tramite l’Unrwa; qui tramite l’Unicef; qui tramite Anera. Le cose che cambiano il mondo sono ancora queste.

Altre news dal fronte

- Effetti delle guerre culturali: i capoccia delle aziende non parlano più tanto di cambiamenti climatici, sostenibilità ambientale e diversità;

- Le ricadute di ChatGPT sull’ambiente sono molto più serie di quanto immaginavi;

- Peraltro: un sacco di grandi testate stanno facendo accordi con OpenAI, la società produttrice di ChatGPT. Che effetti avranno sull’informazione?